NPO法人OTARU CREATIVE PLUS主催の“KITAUNGA Design DISTRICT”が、9月20日(土)・21日(日)に運河公園内や休憩棟・旧日本郵船小樽支店で開催された。

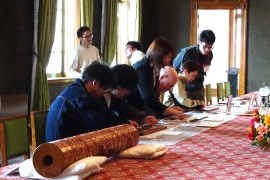

共創イベントとして、国指定重要文化財の同支店貴賓室と会議室の壁紙に使用された日本伝統工芸品の金唐革紙に使った版木の展示会と版木を使ったワークショップを、同支店指定管理者の日比谷花壇が主催して開催。

石川直章小樽市総合博物館館長や同社のフラワーアーティストでまとめ役の菊池氏が講師となり、金唐革紙について説明や模様を再現するなど、初日は約50名が参加し貴重な体験を楽しんだ。

金唐革紙は、和紙に錫などの金属箔を貼り、版木に打ち込み立体的な模様を浮き出させて彩色し、当初、日本では調度品として人気だった。

明治期には、日本の政府機関の近代的な印刷技術を導入した紙幣寮が中心となって製造・輸出され、各国の博覧会に出品。欧米でも高く評価され、バッキンガム宮殿でも使用された。

鹿鳴館などの洋風建築に用いられたが、昭和初期に徐々に衰退し、昭和中期以降は製作技術は完全に途絶えたが、1985(昭和60)年旧日本郵船小樽支店の復元事業で、東京文化財研究所の助言を受け金唐革紙研究所が新設され、現代版金唐革紙の復元製作が行われた。同支店は金唐革紙再発見の場であり、金唐革紙の修復の始まりの場となった。

ワークショップで使用した版木は、1984(昭和59)年から1987(昭和62)年に保存修理工事で使用したもので、アルミ箔をあてて綿棒でこすると、彫り込まれた菊の模様が立体的で浮かび上がり、模様が入ったアルミ箔は持ち帰ることができた。

会場には、2020(令和2)年~2024(令和6)年度にかけて実施された保存修理工事で、金唐革紙修復に使用した円筒形の版木も展示されていた。

ワークショップ参加者は、出来上がった作品をを持って貴賓室へ行き、使われている同じ模様の金唐革紙と照らし合わせて感動していた。

市内在住の高橋さんは、「館長の同小樽支店の解説会は何回聞いても良い。金唐革紙のワークショップは思ったよりも簡単で、これは子どもたちにも良いと思った。現実に使われている壁紙を体験。芸術品に触れてできた喜びは大きい」と満足していた。

◎関連記事